Der Begriff „Psychische Gesundheit“ hat sich in den letzten Jahren gewandelt und umfasst heute die emotionale, psychische und soziale Gesundheit eines Menschen. Früher wurde „mentale Gesundheit“ oft primär im Kontext psychischer Erkrankungen verwendet. Demgegenüber steht das Zitat von Dr. David Satcher (1999), dem damaligen Surgeon General der USA: „Es gibt keine (körperliche) Gesundheit ohne psychische Gesundheit.“

Mittlerweile beschreibt der Begriff nicht mehr nur die Abwesenheit psychischer Erkrankungen, sondern vielmehr einen Zustand des geistigen, seelischen und emotionalen Wohlbefindens, in dem man seine eigenen Fähigkeiten voll ausschöpfen kann – selbst unter Belastung.

Die drei Säulen der psychischen Gesundheit

Psychische Gesundheit gliedert sich in drei wesentliche Komponenten:

- Emotionale Gesundheit: Die Fähigkeit, Emotionen zu erkennen, auszudrücken und zu regulieren.

- Psychologisches Wohlbefinden: Ein positives Selbstbild und das Gefühl, einen Sinn im Leben zu haben.

- Soziales Wohlbefinden: Die Fähigkeit, positive und erfüllende Beziehungen aufzubauen.

Belastungen: Familien vs. Singles

Bei der Betrachtung von Herausforderungen unterscheiden sich die Bedürfnisse von Familien und Singles erheblich. Während es bei Singles zumeist um ihr Wohlbefinden im Kontext der beruflichen Tätigkeit geht, kommen bei Familien zwei zusätzliche Aspekte hinzu: die Paarbeziehung und die Beziehung zu den Kindern.

Studien von Brad Wilcox (2025) und Matteo Rizzolli (2025) zeigen, dass familiäre Beziehungen im Allgemeinen einen positiven Einfluss auf die Gesundheit von Eltern und Kindern haben. Es ist jedoch auch wichtig anzuerkennen, dass diese Beziehungen – wie unsere kleine Umfrage (J. Lask, K-M. de Molina, 2025) bestätigt – mitunter auch zu erheblichen Belastungen führen können. Eine Studie des US Surgeon General während der COVID-19-Pandemie verdeutlicht dies: 48 % der Eltern mit Kindern unter 18 Jahren fühlten sich demnach vollständig überfordert, wohingegen dies nur bei 26 % der Singles der Fall war. Obwohl sich diese Aussage auf eine Ausnahmesituation bezieht, ist sie richtungsweisend für die Belastungsunterschiede.

In diesem Artikel werden wir uns daher mit den Ursachen von Belastungen, ihren Folgen und Maßnahmen zur Abmilderung befassen.

Ursachen, Folgen und Lösungsansätze für die psychische Belastung in Familien

Unser Projekt „Mental Health for Families“ (MH4F) zielt darauf ab, die wichtigsten Herausforderungen für Familien im Bereich der psychischen Gesundheit zu identifizieren und passende Lösungen anzubieten.

Ursachen für die Belastung der psychischen Gesundheit in Familien

Um die Kernprobleme zu ermitteln, haben wir zunächst auf Basis unserer beruflichen Expertise eine Liste mit 50 potenziellen Ursachen erstellt. Diese Liste wurde intern auf 22 Attribute reduziert. Anschließend führten wir eine Umfrage unter berufstätigen Familien durch, basierend auf einem Fragebogen mit diesen 22 Attributen.

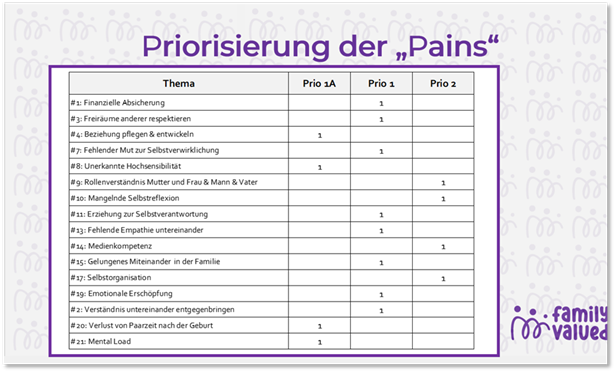

Die Umfrageergebnisse ermöglichten es uns, die Anzahl der relevanten Attribute auf 16 zu reduzieren und sie in drei Prioritätskategorien einzuteilen: Priorität 1A, Priorität 1 und Priorität 2. Die Priorisierung der Herausforderungen, basierend auf den Antworten der berufstätigen Familien, ist in Bild #1 dargestellt.

Bild #1: Ergebnisse der Umfrage bei berufstätigen Eltern (J. Lask, K-M. de Molina, 2025)

Die Erkenntnisse dieser Umfrage sind entscheidend für die Priorisierung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten für Familien.

Folgen der Belastungen für das familiäre Zusammenleben und die berufliche Tätigkeit

Belastungen für die psychische Gesundheit wirken sich bekanntermaßen negativ auf das Wohlbefinden aus. Die Literatur bietet zahlreiche Studien zu den Implikationen und Folgen für das familiäre Zusammenleben und den Arbeitsalltag.

Anhaltender Stress im Familienalltag, bedingt durch Überlastung, Konflikte oder fehlende Kommunikation, kann zur Erschöpfung, Burnout, Gereiztheit und Nervosität führen. Häufig treten auch körperliche Beschwerden wie Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder depressive Verstimmungen auf [1][2]. Besonders Kinder und Jugendliche leiden unter chronischem familiärem Stress, was sich in psychischen Störungen oder körperlichen Erkrankungen äußern kann. Emotionale Gewalt, wie Ignorieren oder Demütigungen, kann die Folgen zusätzlich verschärfen und lebenslang nachwirken [3].

Implikationen privater Belastungen für die berufliche Tätigkeit

Stress im Privatleben beeinflusst direkt die Arbeitsfähigkeit. Erschöpfung, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, depressive Verstimmungen und eine geringere Leistungsfähigkeit sind häufige Folgen. Eine US-Studie aus dem Jahr 2021 zeigt, dass 76 % der Beschäftigten angeben, dass familiärer Stress ihre psychische Gesundheit und damit ihre Arbeit beeinträchtigt. Eine Studie von Randstad-Ifo in Deutschland bestätigt dies: 44 % der Beschäftigten geben an, dass private Belastungen ihre Arbeitsleistung mindern.

a) Fehltage: Psychische Erkrankungen machen aktuell etwa 12 % der Fehltage in Deutschland aus, wobei Frauen durchschnittlich 4,5 Tage und Männer 2,5 Tage betreffen, wie ein Report der AOK zeigt [4].

b) Leistungsfähigkeit: Studien zufolge bringen 30 bis 50 % der Mitarbeiter ihre familiären Belastungen mit an den Arbeitsplatz. Das Unternehmen Gallup (Deutschland 2023) stellt fest: „Beschäftigte mit starkem emotionalem Stress zu Hause sind bis zu 2,5-mal häufiger unproduktiv und haben eine signifikant höhere Fehlzeitenquote.“

c) Arbeitsatmosphäre: Familiäre Belastungen können die Arbeitsatmosphäre und das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team schwächen, da Betroffene sich zurückziehen oder überreizt reagieren.

Maßnahmen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit in Familien

Um eine Linderung der Belastungen für Familien durch das Projekt MH4F zu bewirken, ist ein systemischer Ansatz unerlässlich. Dies bedeutet, das gesamte Beziehungsgeflecht in den Familien zu betrachten (siehe Bild #2). Zusätzlich zum dargestellten Netzwerk umfassen diese Beziehungen auch Geschwister sowie externe Netzwerke wie Arbeitskollegen und Freunde.

Bild #2: Beziehungsgeflecht im Netzwerk einer Familie. Dieses kann in einer Patchwork-Familie bzw. nach Trennung / Scheidung deutlich umfangreicher sein.

Die Lösungsansätze für diese Belastungen können individuell, familiär und beruflich sein. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die im MH4F-Projekt vorgesehenen individuellen und familiären Maßnahmen.

Ein Kern dieser Maßnahmen ist das „Upskilling für Eltern und Kinder“. Unter Upskilling verstehen wir die Weiterentwicklung von Soft Skills und Kompetenzen. Dieser Ansatz wird bislang hauptsächlich im beruflichen Umfeld angewendet und selten im familiären Kontext. Das MH4F-Projekt bietet dabei einen Mix aus Online- und Offline-Maßnahmen. Diese Maßnahmen sind teils menschlicher, teils KI-gestützter Art. Zusammenfassend sind die Maßnahmen on- und offline, individuell und familiär, mit physischen Experten und unter Einsatz künstlicher Intelligenz, präventiv oder therapeutisch.

Warum ein so geartetes Angebot?

Die Idee dahinter ist einfach: Familien fehlt oft die Zeit und das Geld für klassische Beratungstherapien. Daher müssen die Maßnahmen hinsichtlich Preis, Zeitaufwand und Verfügbarkeit familientauglich sein, was die Notwendigkeit der Digitalisierung vieler Angebote erklärt.

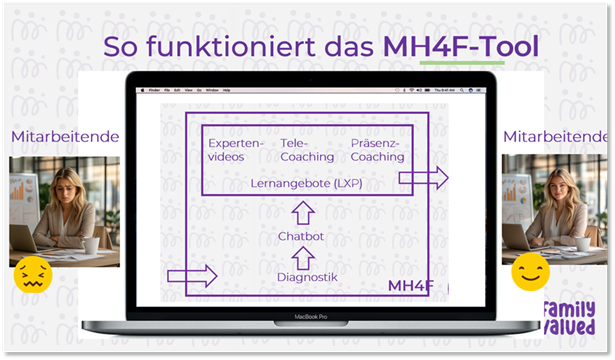

Bereitstellung der Maßnahmen durch das MH4F-Tool

Die besprochenen Maßnahmen werden über ein Online-Tool bereitgestellt, wie es im digitalen Zeitalter üblich ist. Bild #3 skizziert das Produktportfolio, dessen Kern ein Chatbot bildet, der die Rolle des Lernbegleiters und Beraters übernimmt.

Bild #3: Das MH4F-Tool ist eine browserbasierte Applikation. Im Account finden Mitarbeitende Hilfsmittel für ihren flexiblen und individualisierten Entwicklungsprozess.

Zu Beginn des Onboardings im MH4F-Tool erfolgt ein diagnostischer Test, um Problemstellungen zu identifizieren. Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, ist dieser Test adaptiv, konzentriert sich auf die wesentlichen Herausforderungen und ist dadurch kürzer und empathischer. Im Anschluss an den Test erhält der Nutzer grafische Ergebnisse und erste Lösungshinweise.

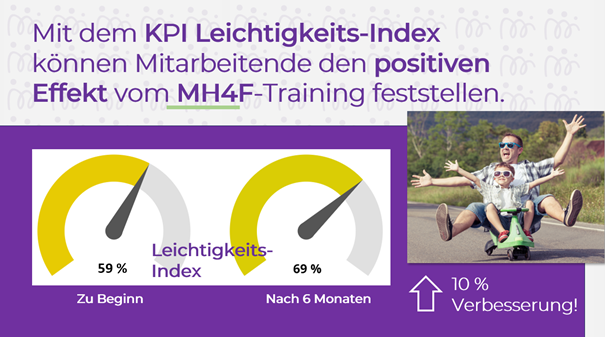

Ein wichtiger Wert in den Ergebnissen ist der „Leichtigkeits-Index“. Dieser Wert ist ein Indikator für den Belastungszustand der Mitarbeitenden und zeigt im Entwicklungsprozess die Wirksamkeit der Maßnahmen auf. Ein Anstieg des Wertes bedeutet, dass die Maßnahmen erfolgreich waren. Anonymisiert und aggregiert wird dieser Wert an die Personalabteilung des Unternehmens übermittelt, um diese über die Wirksamkeit der Maßnahmen zu informieren. Dies ist wichtig, da das Unternehmen das MH4F finanziert und den Mitarbeitenden kostenfrei zur Verfügung stellt, um deren psychische Gesundheit zu fördern. Ein hoher Leichtigkeits-Index korreliert mit höherer Produktivität und geringeren Fehlzeiten.

Bild #4: Der Leichtigkeits-Index ist ein Indikator über den Belastungszustand einer Person.

Je höher der Wert, desto geringer ist die Belastung, was die Beobachtung der Entwicklung des Belastungszustandes ermöglicht.

Der Chatbot: Lernbegleiter und Berater

Der Einsatz eines Chatbots ist strategisch gewählt, da er die Ergebnisse des diagnostischen Tests kennt und dem Nutzer zu Beginn sowie im Verlauf des Entwicklungsprozesses Rede und Antwort stehen kann. Der Chatbot wird mit dem Expertenwissen des MH4F-Teams trainiert, kann erste Fragen beantworten und einfache Ratschläge erteilen.

Ferner kennt der Chatbot die Lernbibliothek im Tool und fungiert als Lernbegleiter. Er führt den Mitarbeitenden zu passenden Experten, basierend auf den identifizierten Herausforderungen. Die Experten unterstützen dann mit drei Formaten: Kurz-Videos, Tele-Coaching und Präsenz-Coaching.

Nachdem der Mitarbeitende die angebotenen Formate (Video, Tele-Coaching etc.) in Anspruch genommen hat, meldet sich der Chatbot mit Fragen zum Fortschritt und weiteren Anliegen – ähnlich einem menschlichen Lernbegleiter. Anschließend führt er den Mitarbeitenden zu einem weiteren diagnostischen Test.

Der neue Wert des Leichtigkeits-Index soll aufzeigen, ob die bisherigen Maßnahmen wirksam waren oder ob weitere zeit- und kostenintensive Maßnahmen wie Präsenz-Coaching notwendig sind. Nach diesen zusätzlichen Maßnahmen wird erneut ein Test durchgeführt. Der dann ermittelte Leichtigkeits-Index soll zeigen, ob die vorhandenen Belastungen auf ein verträgliches Niveau abgesenkt wurden. Das Tool zeigt zudem Korridore für die Werte des Leichtigkeits-Index an, damit die Mitarbeitenden wissen, ob das jeweilige Thema als „erledigt“ betrachtet werden kann.

Da der MH4F-Account jederzeit zugänglich ist, können Familien das Tool zu Hause nutzen, sowohl gemeinsam als auch individuell. Auch Kinder können das Tool anwenden, entweder zusammen oder getrennt von ihren Eltern.

Quellenangaben

- https://www.aok.de/pk/magazin/familie/eltern/tipps-gegen-stress-im-familienalltag/

- https://www.libermenta.com/behandlungsfelder/stressfaktoren/stress-in-der-familie/

- https://www.dak.de/nice-vibes-healthy-vibes/gegen-stress/stress-in-der-familie-ab-wann-er-nicht-mehr-harmlos-ist_55928

- https://www.aok.de/fk/betriebliche-gesundheit/grundlagen/fehlzeiten/ueberblick-fehlzeiten-report/?utm_source=chatgpt.com